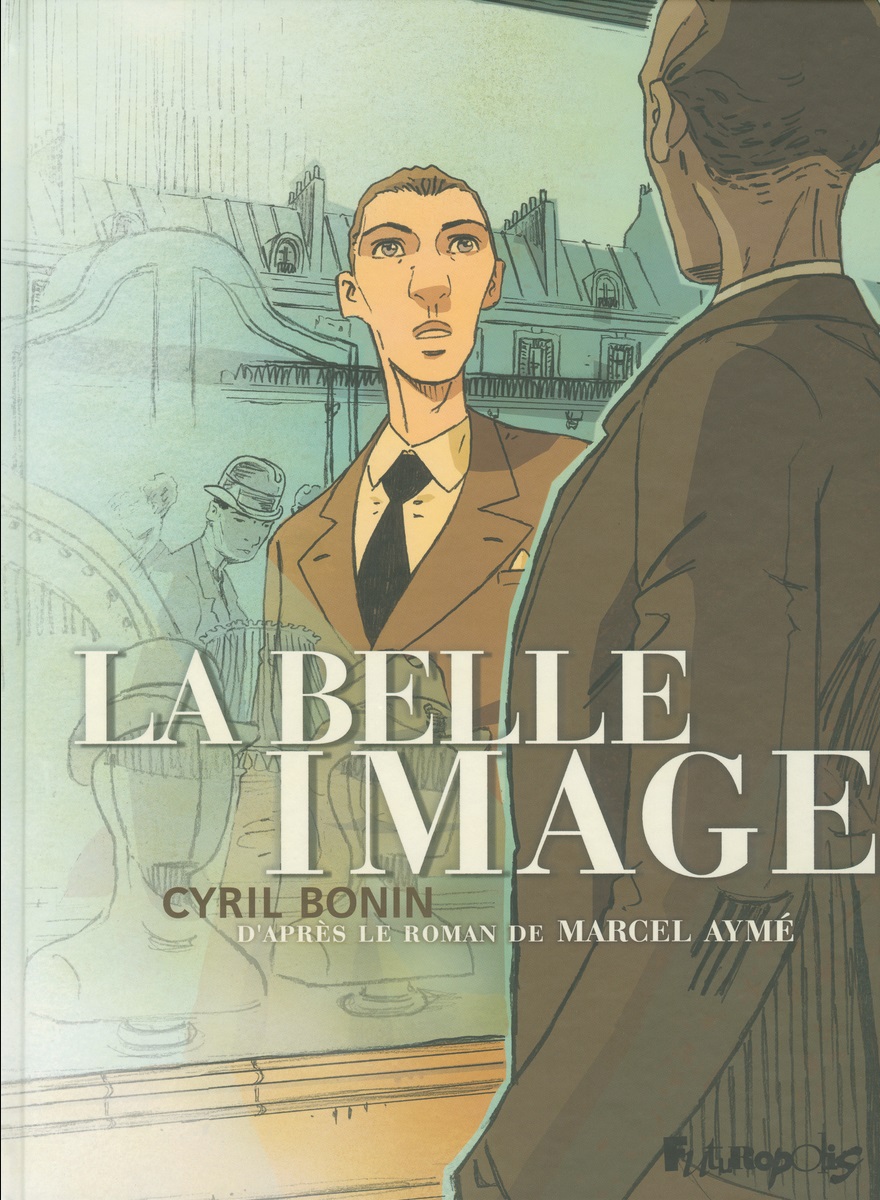

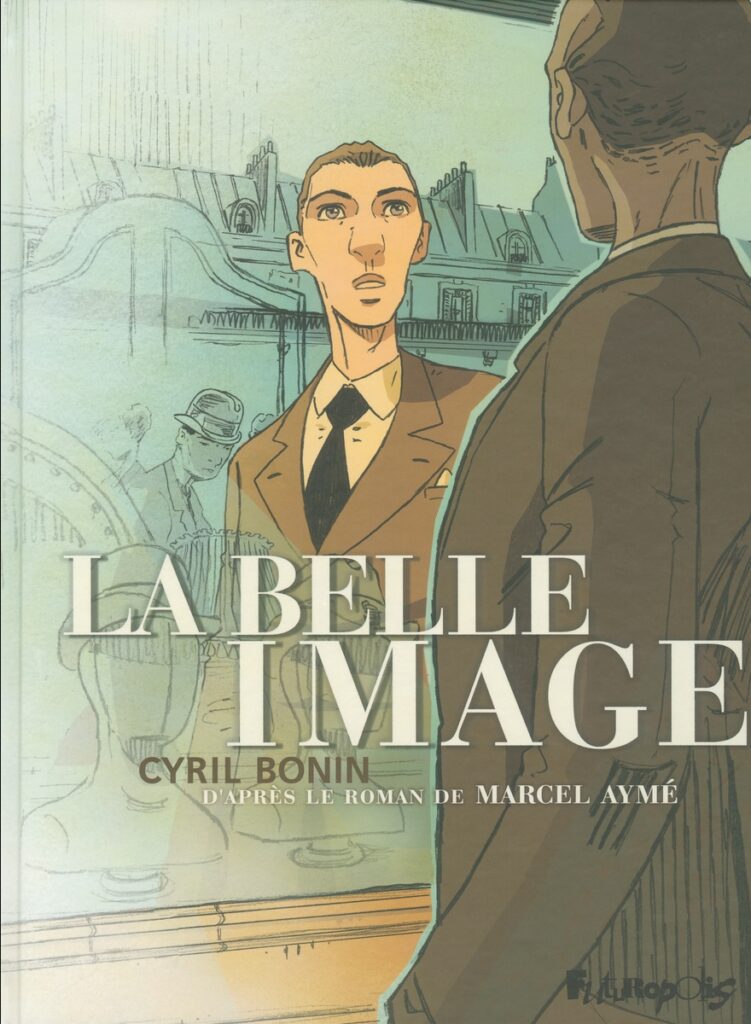

La belle image

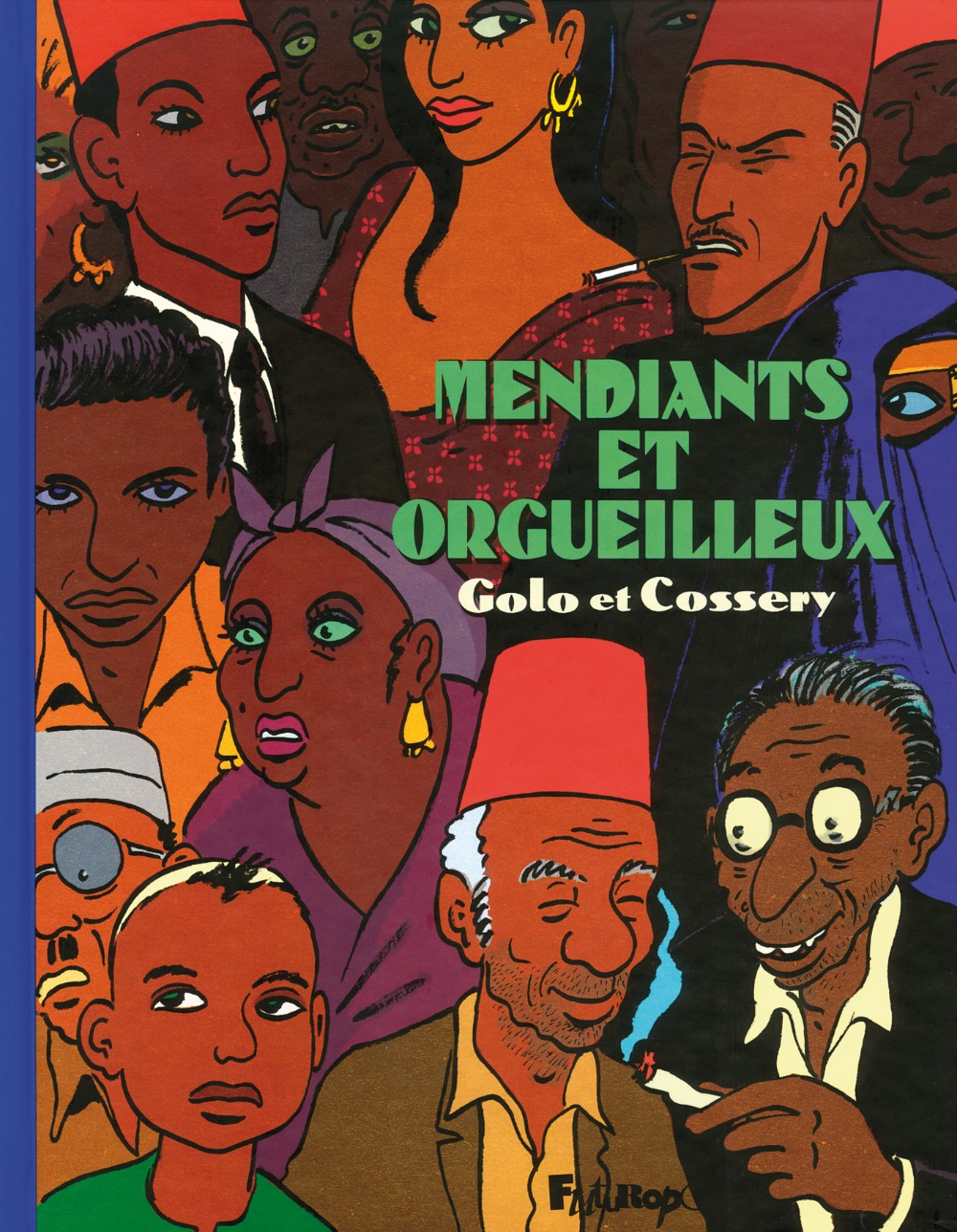

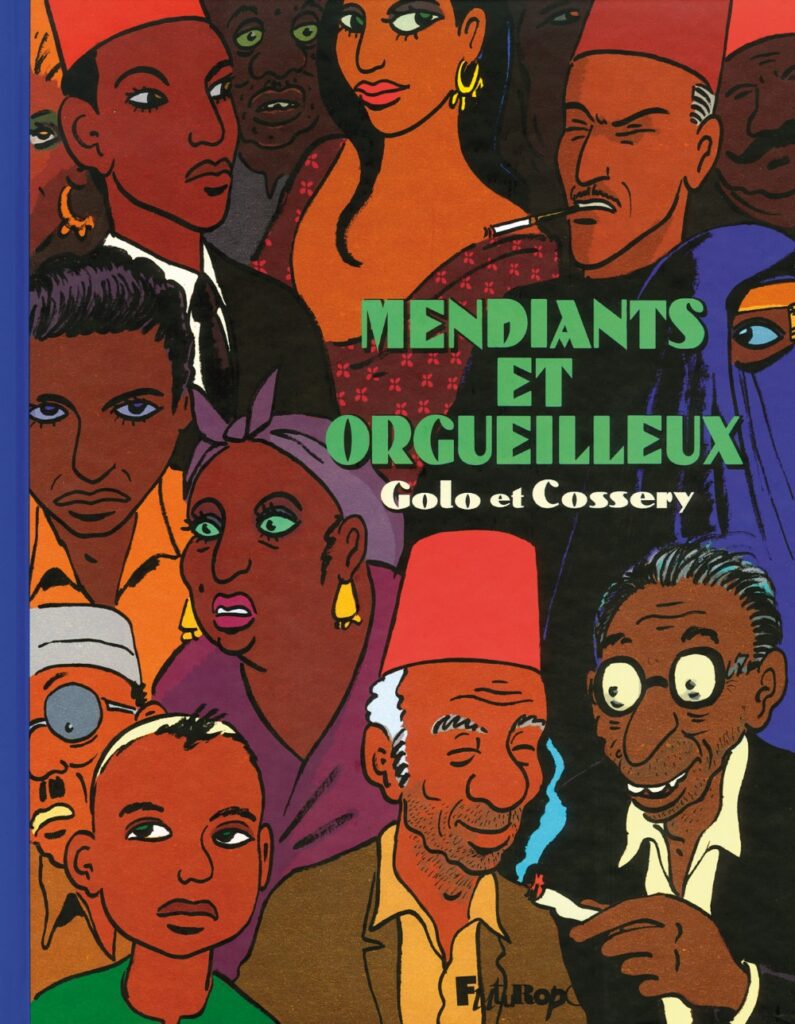

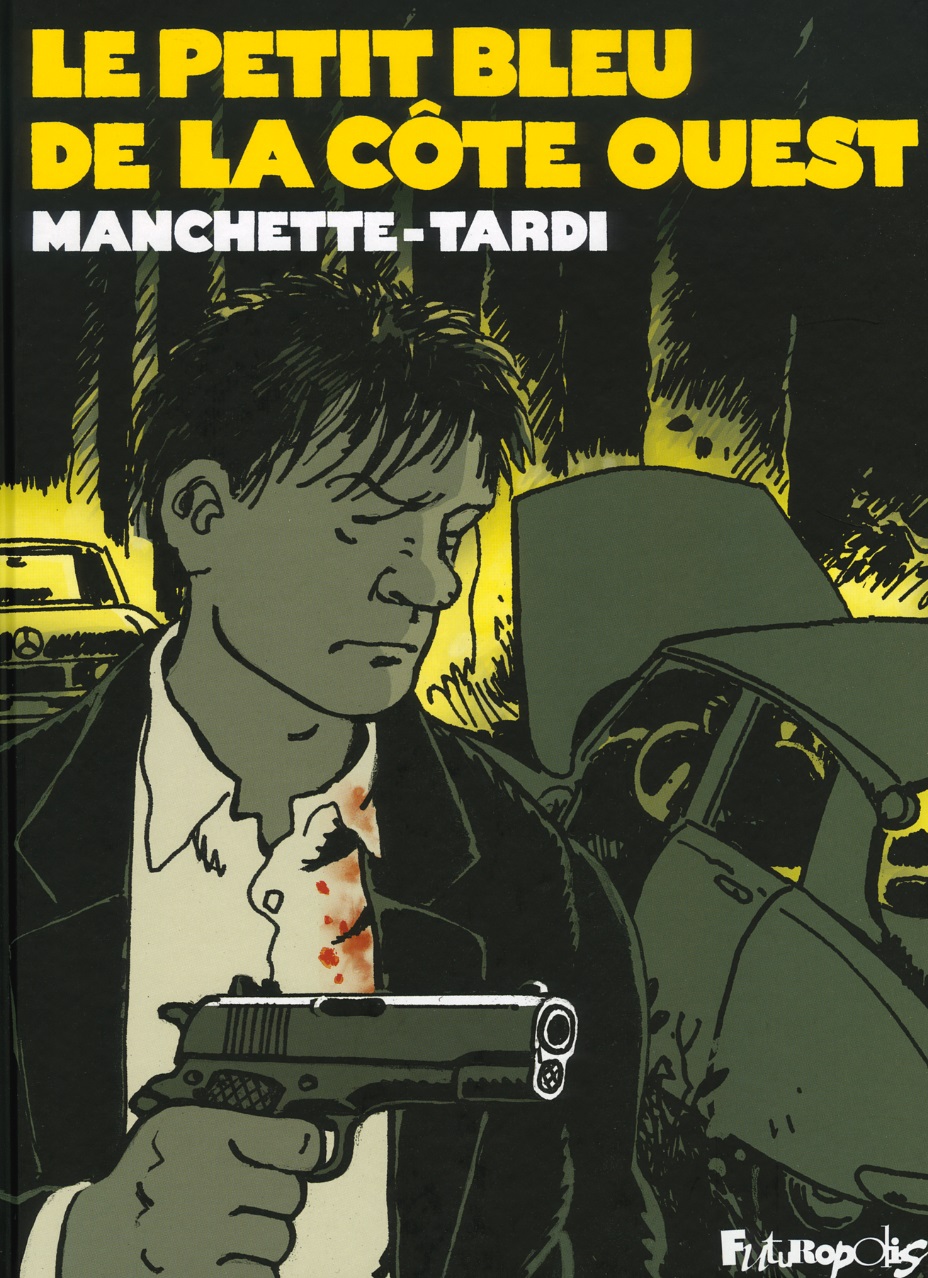

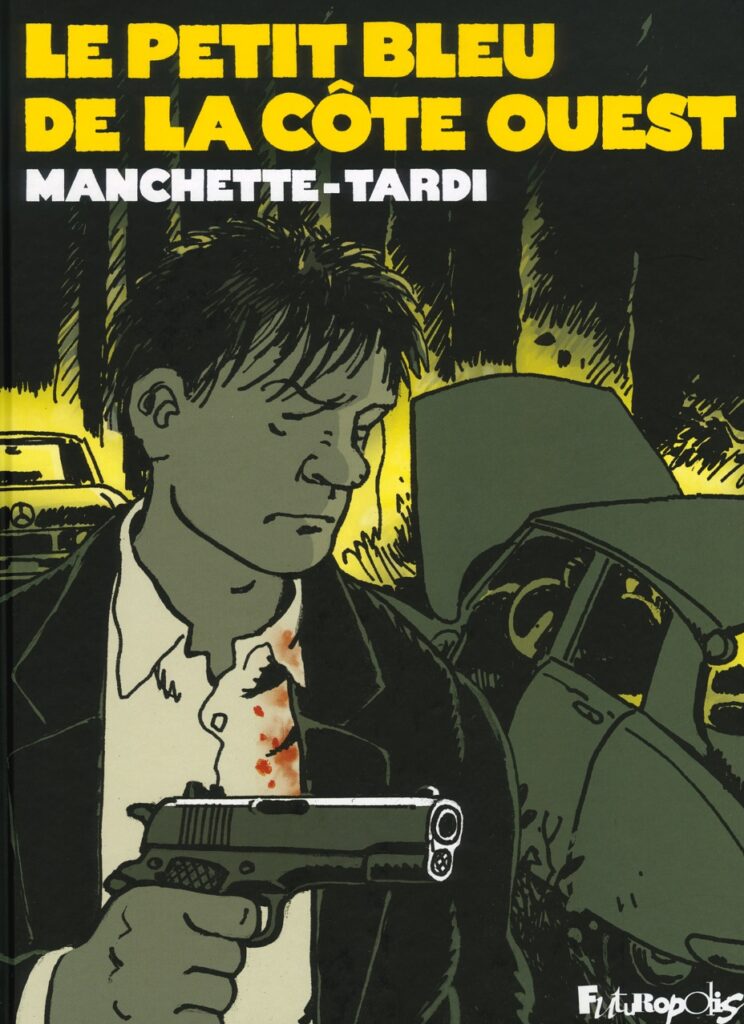

Bande dessinée publiée en 2011 aux éditions Futuropolis.

Résumé éditeur

D’après le roman de Marcel Aymé publié en 1941.

En l’espace d’un instant, la vie d’un homme ordinaire bascule. Les passantes le suivent du regard, leurs yeux brillent, elles lui sourient… Il a changé de visage.

Mieux encore, ses traits se sont affinés, il paraît plus jeune et surtout, plus séduisant. Mais s’il gagne au change, il est devenu par la même occasion un parfait étranger pour tous ses proches. Plus personne ne le reconnaît et c’est toute sa vie qui se dérobe et qu’il doit réinventer.

Entre le charme de son épouse et celui de l’envoûtante Sarrazine, c’est aussi l’heure des choix et il va découvrir que cette «belle image» peut s’avérer difficile à porter…

La bd « La belle image » disponible ici

L’avis d’histoiregeobd.com sur la bande dessinée « La belle image »

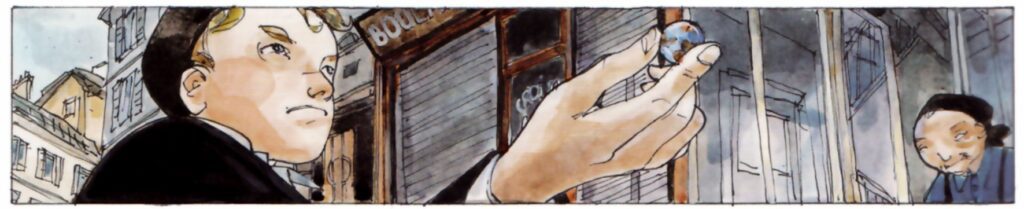

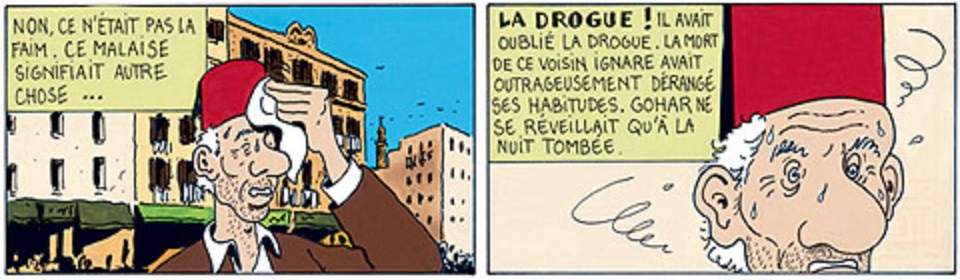

Dans « La Belle Image« , Cyril Bonin s’empare avec audace du roman de Marcel Aymé pour le métamorphoser en une bande dessinée d’une finesse psychologique remarquable.

L’histoire de Raoul Cérusier, homme ordinaire doté d’un nouveau visage par un sortilège du quotidien, interroge profondément sur la notion d’identité et le poids de l’apparence dans nos sociétés.

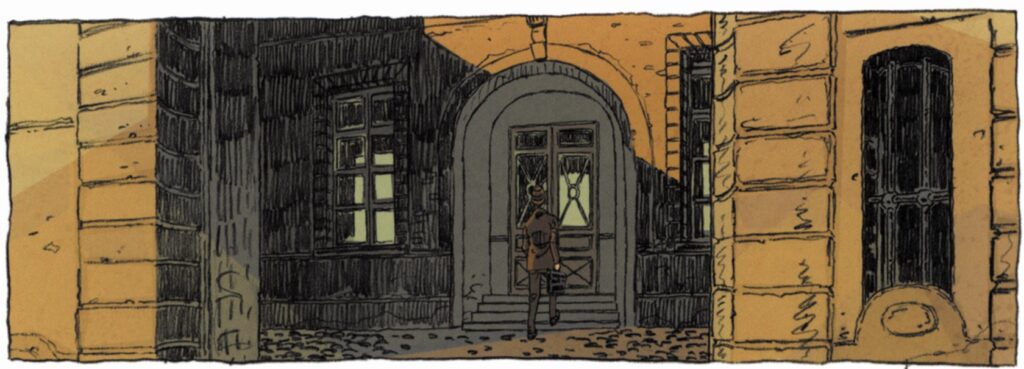

Le dessin de Bonin, avec ses traits expressifs et ses couleurs empreintes de nostalgie, donne corps aux tourments intérieurs du protagoniste et à ce Paris aux allures intemporelles. La transformation de Raoul ne se limite pas à un changement esthétique ; elle conduit à une cascade de remises en question sur sa vie, ses choix et ses relations, dessinant une chronique sociale captivante.

Si le rythme de la narration peut sembler lent, il n’en demeure pas moins que cette lenteur semble volontaire, épousant le pas hésitant d’un homme qui redécouvre le monde à travers un regard neuf. Cette lenteur est aussi le reflet d’une certaine monochromie des teintes utilisées, renforçant la sensation d’étrangeté qui s’empare du lecteur.

« La Belle Image » est plus qu’une simple adaptation. Bonin réussit à capturer l’esprit d’Aymé tout en offrant une perspective neuve, faisant de cette bande dessinée une lecture réfléchie et mélancolique sur la quête de soi et les illusions de la superficialité